|

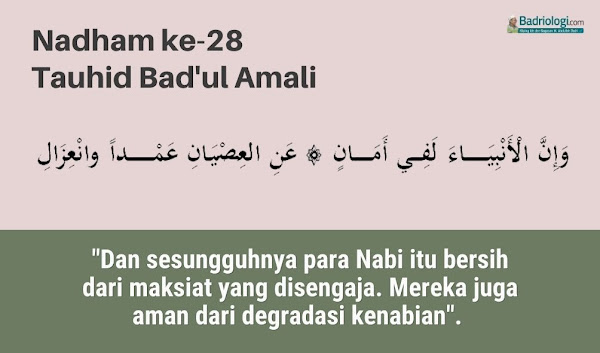

| Syi'ir Kitab Bad'ul Amali ke-28 tentang maksumnya Nabi. Foto: badriologi.com. |

Oleh M. Abdullah Badri

SEMUA Nabi tidak pernah melakukan dosa yang disengaja (Maturidiyah membolehkan adanya dosa Nabi yang tidak disengaja). Hal ini ditegaskan dalam Nadham Tauhid Bad'ul Amali ke-28, yang sempat penulis kaji bersama jama'ah Majelis Ngaji di Mushalla Al-Firdaus, Ngabul, Jepara, malam Kamis, 18 November 2020.

وَإِنَّ الْأَنْبِيَـــــاءَ لَفِــــي أَمَـــــــــانٍ ۞ عَنِ العِصْيَانِ عَمْــــداً وانْعِزَالِ

Artinya:

"Dan sesungguhnya para Nabi itu bersih dari maksiat yang disengaja. Mereka juga aman dari degradasi kenabian".

Sebelum membahas lebih lanjut tentang tema ini, ada baiknya kita mengetahui perbedaan antara maksiat/Al-Ishyan (العصيان) dengan Az-Zallah (الزلة). Secara istilah, maksiat adalah sengaja tidak menjalankan perintah. Bila tidak disengaja, ia disebut Zallah. Maksiat atau membangkang adalah lawan dari kata taat (طاعة). Bila hatinya taat, tapi tetap melanggar dosa besar secara sengaja, maka, itu disebut sebagai pendurhaka (العاصى). Pendurhaka dosa kecil disebut al-masi' (المسيئ).

Apakah ada Nabi yang melakukan maksiat? Pembahasan ini sangat panjang karena banyaknya khilaf antar ulama' Tauhid. Yang pasti, semua Nabi tidak sekalipun melakukan perbuatan yang mengakibatkan kekafiran, seperti menyembah berhala atau tidak mempercayai adanya Allah Swt. Baik sebelum maupun sesudah mereka diangkat sebagai Nabi oleh Allah Swt. Ini adalah ijma' ulama dari berbagai madzhab.

Ulama' ahli tahqiq juga sepakat tidak Nabi yang sengaja melakukan dosa besar (kaba'ir) setelah dia diutus oleh Allah Swt (بعد البعثة). Kalangan Muktazilah mengatakan mustahilnya seorang Nabi yang melakukan dosa besar sebelum dia diutus sebagai Nabi. Bagi Muktzailah, itu dianggap sebagai cacat moral (tidak pantas diikuti ajarannya). Bila lupa, maka hal itu bagian dari kemungkinan yang wajar terjadi (جواز) dan bisa ditolerir. Ini adalah pendapat shahih mayoritas ulama', termasuk Muktazilah, seperti dijelaskan oleh para penulis dalam kitab-kitab syarah aqa'id. Pendapat ini sekaligus sebagai bantahan ulama' Maturidiyah kepada kaum Hasywiyah.

Ulama ber-ijma', para Nabi mutlak tidak pernah melakukan dosa kecil (shagha'ir) yang hina, seperti mencuri nasi, mengurangi takaran timbangan, atau semacamnya. Baik disengaja maupun tidak. Alasan kuatnya terkait dengan syafa'at. Mereka menyatakan, bila para Nabi pernah berbuat dosa kecil, bukankah hal itu akan menjadi preseden buruk sebagai pemberi syafaat umatnya kelak?

Bagaimana bila dosa kecil itu dilakukan tanpa sengaja? Jumhur ulama Hanafiyah dan lainnya membolehkan hal itu terjadi. Syaratnya adalah karena lupa, tidak sengaja meninggalkan keutamaan atau tidak sengaja melakukan larangan yang mirip perkara mubah. Tapi, apakah memang hal itu benar-benar terjadi secara faktual (الوقوع)? Mereka masih berselisih pendapat. Bila ada Nabi melakukan dosa kecil, Allah Swt. segera memperingatkan sebelum umatnya menyontoh.

Ulama' Maturidiyah dan ulama' salaf memang banyak yang berpendapat seperti di atas, termasuk Abu Ja'far At-Thabari, para muhadditsin dan mutakallimin. Tapi hal ini mendapatkan penolakan dari ulama'-ulama' ahli tahqiq (peneliti). Mereka berargumen, setiap dosa yang dilakukan Nabi atau orang lain tanpa adanya unsur kesengajaan tidak bisa dimasukkan dalam kategori maksiat (kedurhakaan). Alasannya, Nabi tidak pernah alpa atas haramnya perbuatan yang dilarang. Karena sadar atas haramnya pebuatan dosa, para Nabi tidak pernah mengulang-ulang setiap saat. Beda dengan ahli maksiat (أهل الفجور), yang memiliki semangat hidup bermaksiat setiap saat.

Abu Ishaq Al-Isfirayini, Qodli Iyadl dan Abul Fattah As-Syahrastani menetapkan tiadanya Nabi yang melakukan dosa kecil dan besar, sebelum maupun sesudah diutus sebagai Nabi. Inilah pendapat yang benar (الحق), dan diikuti oleh banyak ulama muta’akhirin seperti Imam Subki, Al-Bulqini, Ibnu Hazm (dalam Al-Milal wan Nihal) serta Al-Qadli Husain.

Mereka berpegang teguh pada ayat Al-Qur'an:

قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Artinya:

"Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim (pendosa)"". (QS. Al-Baqarah: 124).

Penulis sendiri sepakat dengan pendapat Abu Ishaq Al-Isfirayini, Qodli Iyadl dan Abul Fattah As-Syahrastani di atas. Wallahu a'lam.

Tentang Nabi Adam as. yang memakan buah dari syajaroh (pohon), hal itu tidak termasuk bagian dari dosa, tapi hanya meninggalkan keutamaan saja. Pasalnya, Adam as. berasumsi kalau ia, menurut pemahamannya, hanya dilarang untuk mendekati pohon yang sudah ditentukan Allah dengan kalimat هذه (ini!). Ia pun akhirnya memakan buah dari pohon sejenis yang dilarang, bukan buah dari pohon yang sudah ditentukan langsung untuk tidak dia dekati itu.

Kisah diamnya Nabi Yusuf as. yang dijual dengan murah karena dia dianggap budak, tidak termasuk bagian maksiatnya kepada Allah Swt. Hukum millah (agama) yang berlaku saat itu menetapkan diperbolehkannya orang yang merdeka dijual ke pasar, meski dihasilkan dari penculikan. Yusuf diam karena ia hanya disangka budak dan memang hukum yang berlaku saat itu membolehkan.

Suci Akhlak dan Keluarga

Tak ada satupun Nabi yang sengaja melakukan dosa bohong (membicarakan sesuatu yang tidak sesuai fakta). Terutama terkait dengan perkara syariat, penyampaian aturan hukum maupun saat mereka tengah memberikan bimbingan kepada umat. Mengapa? Karena pembohong adalah sifat dasar orang-orang durhaka.

Selain dijamin kesucian akhlak-nya, martabat keluarga para Nabi juga suci. Tidak ada Nabi yang lahir dari perzinaan ibunya. Mereka juga tidak ada yang memiliki riwayat durhaka kepada ibunya.

Mantan Nabi

Tidak ada sebutan mantan Nabi. Semua Nabi dan Rasul aman dari degradasi derajat kenabian atau kerasulan. Berbeda dengan wali, dimana kadang ada wali Allah yang mengalami degradasi derajat kewalian sehingga bisa disebut sebagai mantan wali.

"Apakah ada seorang wali yang berzina?" Imam Al-Junaid pernah ditanya demikian. Beliau menjawab dengan ayat Al-Qur'an:

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا

Artinya:

"Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku". (QS. Al-Ahzab: 38)

Imam Al-Junaid tidak langsung menjawab secara hitam putih, ada atau tidak. Ibarat kata, bila ada wali yang berbuat dosa besar, ia seperti orang yang kembali dari perjalanan, padahal belum sampai tujuan.

Abu Hasan Al-Bakri mengatakan, "iman yang sudah masuk ke dalam sanubari tidak akan pernah bisa keluar". Ini sesuai dengan isyarat Al-Qur'an dalam ayat:

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا

Artinya:

"Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus". (QS. Al-Baqarah: 256).

Artinya, kemungkinan wali melakukan dosa besar sangat kecil walau hal itu boleh terjadi atas kehendak Allah. Karena itulah, para wali tidak memiliki derajat makshum, tapi mahfudz.

Makshum artinya tidak berbuat dosa sama sekali (عدم خلق الذنب بالشخص), atau tercegahnya sebuah dosa yang sebetulnya wajar bila benar terjadi (المنع من الذنب مع جواز الوقوع). Makshum hanya dimiliki oleh para Nabi dan malaikat. Sementara itu, mahfudz adalah potensi terjadinya dosa pada wali Allah, tapi karena Allah selalu menjaganya, mereka tidak mau melakukannya (خلق الذنب فيه لكن حفظه الله من ارتكابه).

Bagaimana cara kerja makshum-nya semua Nabi? Al-Qaunawi menjelaskan, para Nabi diberi fadhal (anugerah) oleh Allah memiliki watak seperti para malaikat, yang sama sekali tidak memiliki keinginan ber-maksiat dan tidak memiliki niat keluar dari garis ketaatan. Sebagai manusia, mereka pun dijabr (dipaksa atas kehendak Allah) bisa menghindar dari segala dosa dan selalu berada di garis taat.

Berbeda dengan manusia biasa. Ketaatan manusia terkait dengan ikhtiyar-nya sendiri sebagai bagian dari ujian (الإمتحان) Allah. Para Nabi tidak demikian. Mereka dijaga selalu oleh Allah. Oleh karena itulah, Imam Abu Manshur Al-Maturidi dalam Syarah Kitab Fiqih Akbar menjelaskan: kemakshuman Nabi (العصمة) itu tidak memiliki dampak hadirnya ketersiksaan (bala'). Artinya, para Nabi tidak ada yang memiliki rasa terpaksa menjalankan ketaatan dan gelisah karena tidak jadi maksiat. [badriologi.com]

Download PDF sumber artikel:

- Dha'ul Ma'ali (hlm: 20-21)

- Nukhbatul La'ali (hlm: 83-86)

- Taqrirat Bad'ul Amali (hlm: 21)

- Tuhfatul A'ali (hlm: 54-56)

- Darojul Ma'ali (hlm: 91-93)